三千里路云和月,一条大道通苏区。为贯彻落实习近平文化思想,推动客家传统文化与红色革命文化的传承保护与协同发展,1月20日至21日,福州大学经济与管理学院“闽西红色交通线”实践队9名师生前往福建永定开展寒假系列社会实践活动。

追寻红色足迹,铭记光辉历史

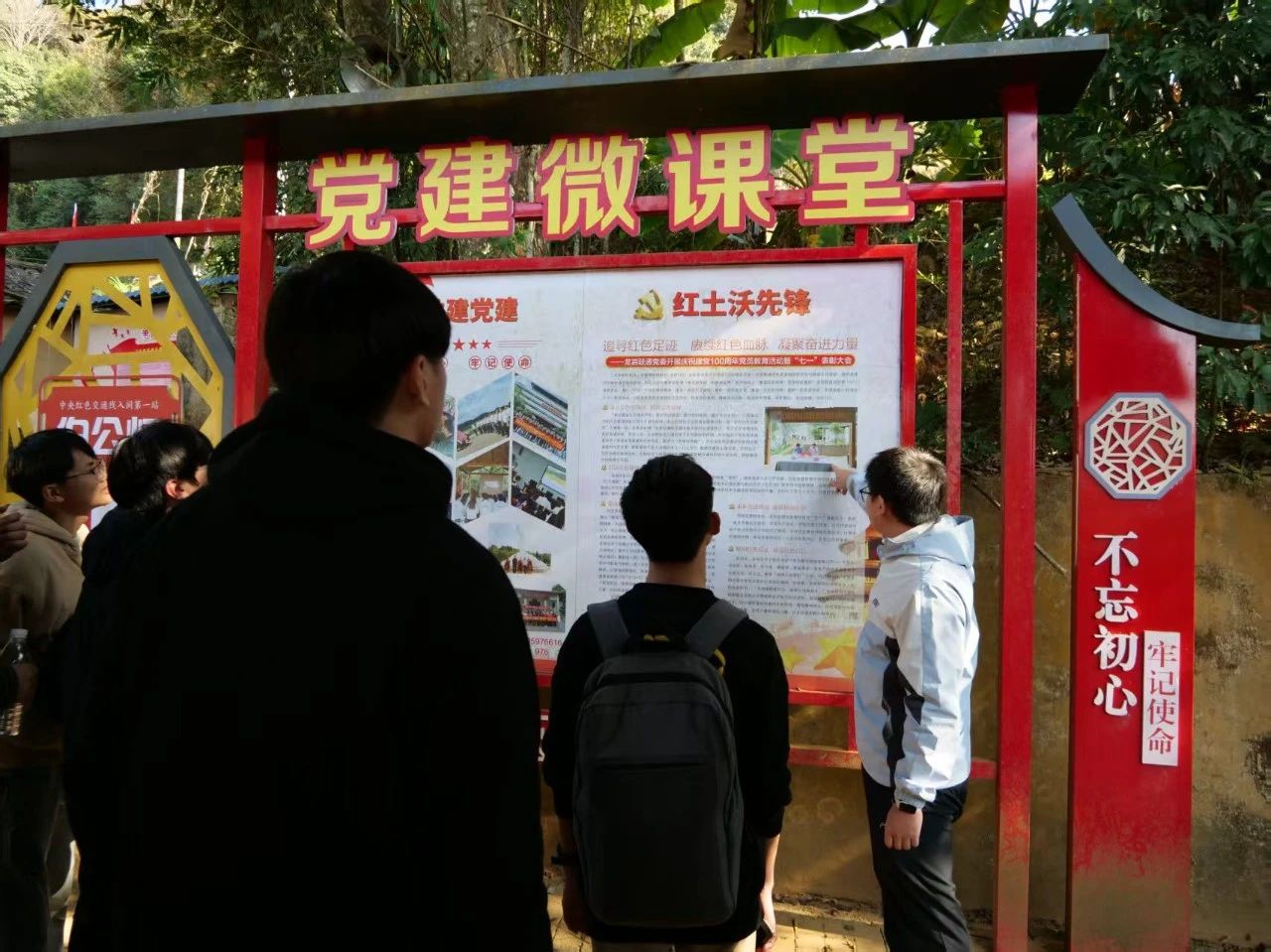

实践队一行抵达了素有中央红色交通线 “入闽第一站” 之称的伯公凹。这里曾是连接苏区与外界的重要枢纽,见证了无数革命者为了理想和信仰,默默奉献、英勇牺牲的壮烈事迹。在伯公凹,实践队员们神情专注地倾听讲解员讲述 “邹氏七烈士,血洒交通线” 的感人故事。“打通血脉,联通中枢”,这是奔走在三千里中央红色交通线上无数革命者一生的真实写照。

在参观过程中,实践队还与当地红色文化遗址保护部门进行了深入交流研讨。指导老师张健指出:“当前,一些红色文化资源面临着分布散、竞争性弱、吸引力欠缺的现实问题。如何充分挖掘这些宝贵资源,让它们在新时代焕发出新的生机与活力,是我们必须深入思考和积极探索的课题。”实践队员纷纷表示,要发挥专业优势,为红色文化的传承与创新贡献自己的智慧和力量。

探寻苏区历史,感悟红色精神

在金砂镇,实践队员们先后来到张鼎丞故居、金谷寺、“永定暴动”旧址进行调研考察,通过实地参观、听取讲解、查阅资料等方式,进一步加深了对苏区红色交通线历史脉络和发展历程的认识。在张鼎丞故居,实践队员们被张鼎丞同志坚定的革命信念和卓越的领导才能所折服。在金谷寺,大家感受到了革命战争时期人民群众对党的深厚感情和无私支持。而在“永定暴动”旧址,实践队员们更是被革命先烈们英勇无畏、敢于斗争的革命精神所震撼。“二十年红旗不倒”精神的价值内涵,恰在一处处红色旧址中熠熠生辉。

参观结束后,实践队随即在中央红色交通线展陈馆举行座谈研讨。大家围绕红色文化如何更好实现创造性转化、创新性发展进行了热烈讨论。实践队员们纷纷表示,要将红色文化与现代社会相结合,通过创新形式、丰富内涵、拓展渠道等方式,让红色文化在新时代迸发出新动能、展现出新样态。此外,大家还就红色文化遗址的保护与利用提出不少的意见建议。

走进客家土楼,弘扬传统文化

实践队来到了素有“土楼王子”美誉的振成楼。振成楼不仅是客家文化的瑰宝,更是中华民族传统文化的杰出代表。漫步其中,队员们被其独特的建筑风格和深厚的文化底蕴所深深吸引。

随后,实践队重点参观了客家家训馆。在馆内,大家详细了解了客家文化中的“孝悌、忠信、礼义、廉耻”八德,以及这些传统美德在革命时期所发挥的重要作用。实践队员们深刻认识到,客家文化与红色文化在精神内核上有着高度的契合性和协同性。它们共同构成了中华民族宝贵的精神财富,为新时代文化建设提供了丰富的思想资源和精神动力。

在参观过程中,实践队员们纷纷表示,要将所学专业知识与实践成果相结合,积极探索客家传统文化与红色文化的融合发展之路。一方面,客家文化中的优秀元素值得深入挖掘,并将其融入红色文化之中,打造具有地方特色的文化品牌;另一方面,更要利用好现代科技手段,创新文化传播方式,提高传统优秀文化影响力、传播力、凝聚力。

回顾·总结·展望

千秋伟业,恰遇风华正茂。实践队员们在此次实践活动中不仅深刻领悟到了“红旗不倒”精神的内涵和价值,更对客家传统文化与红色文化的融合发展有了新的认识与启发。实践队指导老师、福州大学经济与管理学院骈文景教授在总结发言中指出:“我们这次永定之行,重走了‘红色交通线’,让老师和同学对‘一切跟党走’有了新的认识;参观客家传统文化,让我们对传统文化和红色文化的融合发展有了新的启发。这是一次非常有意义的实践活动,它不仅增强了我们的历史使命感和文化自信心,更为我们未来的学习和工作指明了方向。”

展望未来,福大青年亦当从中央红色交通线可歌可泣之史中汲取信仰力量、真理力量与奋斗力量,踔厉奋发,笃行不怠,勇毅前行。

(一审:林箫、二审:史津萌、三审:叶阁泽)