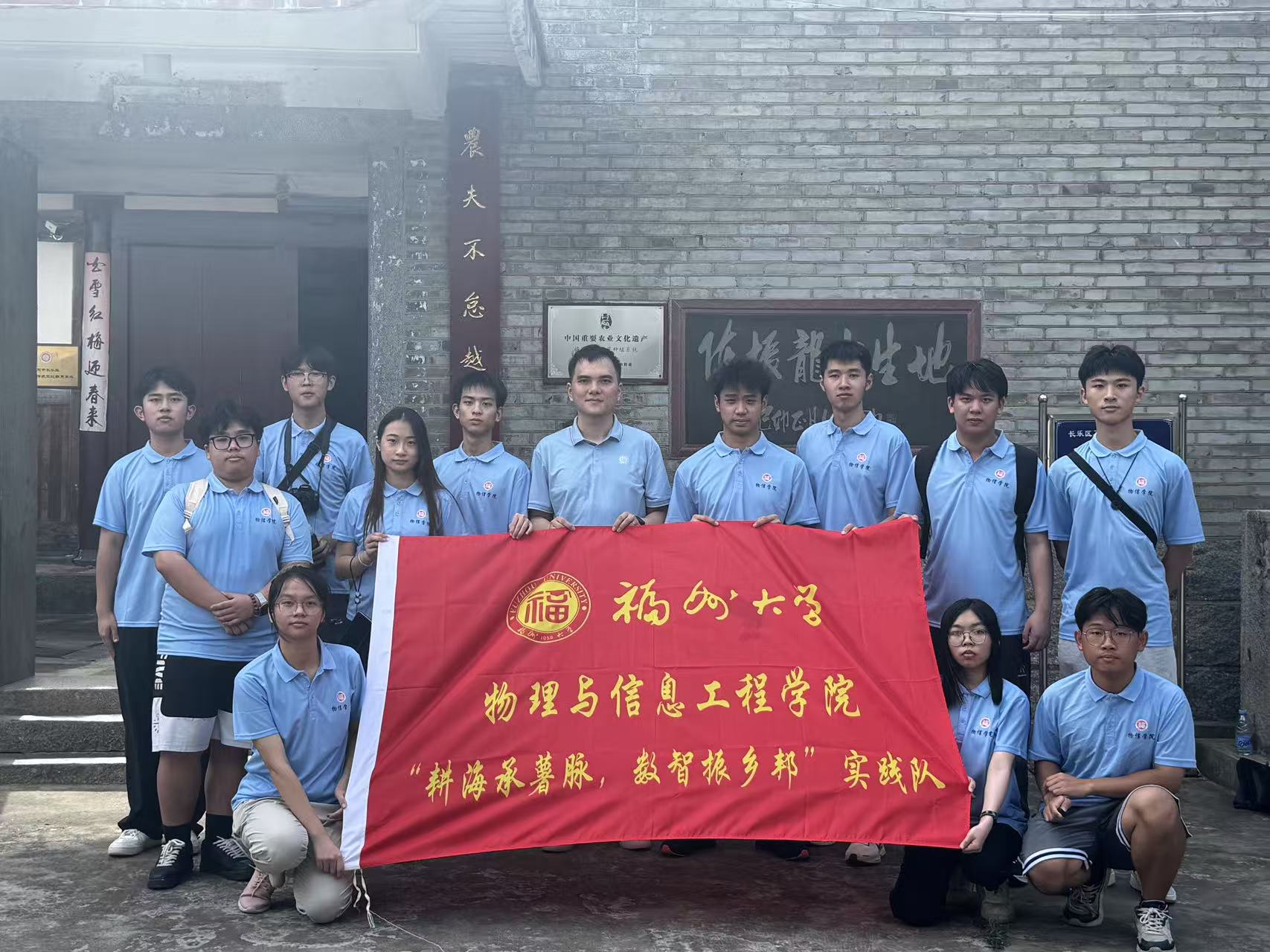

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,剖析海洋物产交流的典型案例——番薯的引种与传播,福州大学物理与信息工程学院“耕海承薯脉 数智振乡邦”实践队,赴福州、泉州、晋江三地开展暑期社会实践。

实践队以番薯背后的海洋故事为核心切入点,发挥专业技能赋能乡村文化传播,通过实地调研、文化宣讲、数字化记录等多元形式,挖掘番薯文化遗产价值、数字化呈现番薯产业链条,为新时代海洋强国战略注入兼具历史温度与人文情怀的鲜活故事。

从一颗番薯读懂先辈的担当与智慧

为讲好番薯历史故事,挖掘陈振龙番薯文化精髓,弘扬闽人“番薯精神”,实践队首站前往长乐鹤上镇,走进陈振龙纪念馆与故居。

陈振龙故居内,“含弘化光·忧国怀乡”“泽济天下·家风咏传”“勤政为民·廉洁奉公”“苍生社稷·粮安天下”四大主题展厅脉络清晰。在讲解员的介绍下,队员们深入了解陈振龙冲破禁令、从吕宋冒死携薯藤归国的传奇,以及历代官员助力番薯在全国推广、缓解饥馑的功绩。展厅内陈列的清代农耕农具,仿佛将当年村民垦荒种薯的场景重现眼前,让队员们真切体会到“一薯救万民”的重量,以及先辈“忧国怀乡、泽济天下”的担当。

从一座亭子感受后人的尊崇与感激

实践队循着历史足迹,来到福州乌石山,探访镌刻着闽地农耕记忆的“先薯亭”。盛夏的乌石山草木葱茏,蝉鸣阵阵,队员们沿石阶而上,古朴的先薯亭静静矗立在山间。

驻足亭下,抚摸着历经岁月洗礼的斑驳石碑,“引薯乎遥迢德臻妈祖,救民于饥馑功比神农”的楹联格外醒目。这副楹联不仅是后人对陈振龙引种番薯、拯救万民的尊崇与感激,更浓缩了番薯从“海外奇珍”变为“民生根本”的历程。队员们在此驻足交流,深刻感受到闽地百姓对“粮安天下”的珍视。

从一碗小吃中感受番薯的变化与发展

鲤城是泉州文化的核心承载地,是番薯传入福建后较早实现规模化种植的区域之一。实践队踏入泉州鲤城,寻找番薯融入街巷的烟火气。实践队走街串巷后,发现番薯早已超越“粮食”属性,化身标志性的闽南小吃原料。无论是Q弹软糯的番薯粉粿,还是香甜绵密的番薯汤,或是晾晒而成的番薯干,都成为了鲤城街头巷尾的常见美味。

讲番薯过往忆先贤,承先辈初心传薪火

实践队怀着“让历史活起来,让初心传下去”的期待,走进泉州第五中学,为同学们带来一次以“番薯之路”为主题的宣讲会。

宣讲会以互动开场,队员们通过与番薯相关的趣味问题拉进距离,点燃学生兴趣,进而引出番薯主题。随后,队员们借助图文并茂的PPT,清晰梳理番薯随大航海时代传入中国的背景,并以故事化叙事,还原陈振龙冒禁令藏薯藤归国、与子在乌石山试种的传奇。

此次宣讲会既是将实践学习成果转化为科普内容的尝试,也是实践队以青年视角搭建“历史与青春”对话的桥梁,助力“先辈精神”在新一代中传承,践行“三下乡”传薪火的初衷。

寻迹晋江,解码番薯背后的闽南民生史

一颗番薯,连接着侨乡的山海情缘;一个村落,守护着跨越百年的民生记忆。实践队前往晋江安海镇赤店村苏厝自然村,挖掘这段比陈振龙引种更早的番薯故事。

实践队听村老民们讲述了1387年华侨苏得道从苏禄国携薯藤归国、植薯救荒的往事。在比陈振龙引种番薯早200多年的时候,这根薯藤就已在苏厝的赤土地上扎根。

如今的苏厝村,番薯印记仍随处可见:龙泉宫内,“番薯公”“番薯妈”神像香火不断;村民家中,农历正月初一煮番薯、节庆制作番薯粿的习俗延续至今。队员们在村落走访中深刻体会到:对苏厝村而言,番薯早已不是普通作物,而是融入血脉的侨乡记忆与民生符号。

五天的实践之旅,从陈振龙纪念馆的“救荒传奇”到先薯亭的“后世敬意”,从校园宣讲的“青春对话”到苏厝村的“侨乡薯缘”,实践队追寻着番薯传播轨迹,以所学专业视角为这些珍贵的文化记忆搭建起数字化存留的匣子。

未来,福州大学物理与信息工程学院“耕海承薯脉 数智振乡邦”实践队也将更深入思考,致力于把番薯背后的担当精神、海洋智慧转化为更鲜活的传播内容、更实用的数字化产品,让更多人读懂闽地与海洋的深厚联结,也让青春力量在乡村文化振兴与海洋文化传承的道路上持续发光。

(一审:林箫、二审:周一帆、三审:叶阁泽)